用語解説

用語解説

- 用語解説

- ア行

- カ行

- 絵画のシンボル

- カピターノ・ジェネラーレ・デッラ・キエーザ(Capitano generale della Chiesa)

- カメルレンゴ(Camerlengo)

- カルディナーレ・イン・ペクトーレ(Cardinale in pectore)

- ガレー船

- カンタレラ(Cantarella)

- 教会の旗手(伊・Gonfaloniere della chiesa)

- 教会大分裂

- 教皇(Papa)

- 教皇宮殿(Palazzi papali、Palazzi pontifici、Palazzo Apostolico)

- 教皇庁軍

- 教皇派(教皇党)(ゲルフ)(伊・Guelfi 英・Guelphs)

- 教皇庁軍総司令官(伊・Capitano generale della Chiesa)

- 教皇庁式部官(伊・maestro di cerimonie)

- 教皇庁尚書院(Cancelleria Apostolica)

- 教皇庁書記長(Protonotario apostolico)

- 教皇庁領(教皇領)(伊・Stato della Chiesa 英・Cherch State)

- 虚飾の焼却

- 金のバラ(rosa d'oro)

- グロテスク(仏・grotesque 伊・Grottesca)

- コアッツォーネ (Coazzone)

- 皇帝派(皇帝党)(ギベリン)(伊・ghibellini 英・Ghibellines)

- 国土回復運動

- コンクラーヴェ(conclave)

- コンスタンティヌスの寄進状(ラ・Constitutum Constantini 伊・Donazione di Costantino)

- ゴンファロニエーレ・デッラ・キエーザ(Gonfaloniere della chiesa)

- サ行

- タ行

- ナ行

- ハ行

- マ行

- ヤ行

- ラ行

- ワ行

ア行

イタリア時間

イタリア戦争

インパンナータ(伊・Impannata)

インパンナーテ(impannate)とも。

チェーザレの時代は、大半の家屋の窓は木で作られた雨戸だった。この窓で、雨風や強い日差しを防ぐことができたが、室内は暗くなってしまっていた。しかしガラスの窓は高価で教会などにしか使うことができない。

そこで、ガラスの代わりに蝋引きして防水にした布を張りつけ、光を通すことを可能にした。このような窓をインパンナータと言った。

裕福な家では、雨戸の内側に作って二重窓にしたりしていたよう。レオナルド・ダ・ヴィンチがチェゼーナのインパンナータをスケッチしたものが残っている。

現在では、窓枠、布・紙などを張った窓枠にはめ込む板、窓ガラスのこともインパンナータと言うよう。

インパンナーレ(impannare)は「布や紙を張る」という意味の動詞。

ヴィカーリオ(伊・Vicario)

カ行

絵画のシンボル

カピターノ・ジェネラーレ・デッラ・キエーザ(Capitano generale della Chiesa)

カメルレンゴ(Camerlengo)

枢機卿の中から、ローマ教皇の指名によって決められる、教皇庁の役職のひとつ。

教皇空位時(つまり教皇の亡くなった時)に、教皇庁の財産を管理し、葬儀の手配をし、コンクラーヴェを取り仕切る。

チェーザレの時代前後のカメルレンゴ

| 在任 | カメルレンゴ | 取り仕切ったコンクラーヴェ |

| 1471 | 1477 | ラティーノ・オルシーニ(Latino Orsini) | 1471年8月6日~9日 シクストゥス4世選出 |

| 1477 | 1483 | ギョーム・デストゥトヴィル (Guillaume d'Estouteville) | |

| 1483 | 1521 | ラファエーレ・リアーリオ (Raffaele Sansoni Galeotti Riario) | 1484年8月26日~29日 インノケンティウス8世選出 |

| 1492年8月6日~11日 アレクサンデル6世選出 | ||

| 1503年9月16日~22日 ピウス3世選出 | ||

| 1503年10月31~11月1日 ユリウス2世選出 | ||

| 1513年3月4日~9日 レオ10世選出 | ||

| 1521 | インノチェンチョ・チーボ(Innocenzo Cybo) | 1521年12月27日~1522年1月9日 ハドリアヌス6世選出 |

| 1521 | 1528 | フランチェスコ・デ・メディチ (Francesco Armellini Pantalassi de' Medici) | 1523年10月1日~11月19日 クレメンス7世選出 |

| 1528 | 1537 | アゴスティーノ・スピノラ(Agostino Spinola) | 1534年10月11日~13日 パウルス3世選出 |

| 1537 | 1564 | グイド・アスカーニオ・スフォルツァ (Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora) | 1549年11月29~1550年2月7日 ユリウス3世選出 |

カルディナーレ・イン・ペクトーレ(Cardinale in pectore)

教皇によって密かに枢機卿に任命された人物のこと。

ペクトーレはラテン語で「胸の中」の意味。イタリア語ではin pettoと言うので、イン・ペット枢機卿とも呼ぶ。

教皇がこのような決定を下すのは、例えば、

- 新枢機卿の国で政治的弾圧や宗教的迫害があった場合に、新枢機卿に危害が及ばないようにするため

- 新枢機卿の任命によって国や所属する共同体に差別や敵意を引き起こす恐れがある場合

などである。

まあもっともらしいこと言ってるけど、チェーザレの時代ではネポティズモを咎められないようにする一策だったんじゃないの?

聖職者会議で任命が公式に発表されないかぎり、ペクトーレの枢機卿は枢機卿としての特権も権利も持たない。が、公表された後はペクトーレに任命された時点から枢機卿だったことになる。

公式発表前に教皇が崩御した場合、任命は無効となる。

最初のペクトーレ枢機卿は、1423年にマルティヌス5世が任命したドミンゴ・ラム・イ・ラナージャとドメニコ・カプラニカの2人の枢機卿。

チェーザレの父ロドリーゴ・ボルジアも、従兄弟のルイス・ホアン・デ・ミラとともに、教皇カリストゥス3世によって、公示なしに枢機卿に任命されている。

(1456年2月20日任命、1456年9月17日公表)

またジョヴァンニ・デ・メディチ(レオ10世)も、インノケンティウス8世によって任命されたペクトーレの枢機卿だった。

(1489年3月9日任命、1492年3月26日公表)

(惣領版チェーザレでの閣下はそのように描かれていてわかりやすいですね!)

アレクサンデル6世は2人のペクトーレ枢機卿を任命した。

ルイジ・ダラゴーナ(Luigi d'Aragona) 1494年5月任命、1496年2月19日公表。

ジャンステファノ・フェレーロ(Gianstefano Ferrero) 1500年9月28日任命、1502年6月28日公表。

ガレー船

両舷にある多数の櫂を、人力で漕ぐことにより進む軍船。漕ぎ手を2段や3段にしたものもある。

風向きが不安定で弱い地中海で、古代ギリシャ・ローマから18世紀まで用いられた。

カンタレラ(Cantarella)

ボルジア家が用いたとされる毒薬の名称。

口当たりのよい白い粉末で、分量を調節することによって、効果の表れる時期を調整できた。指輪の中に仕込み、ワイン、スープなどに混入したとされる。

当時はまことしやかにその存在がささやかれていたようだが、今日では伝説にすぎないというのが定説。

(実際、15世紀あたりの毒薬の製法はお粗末で、一定の期間をおいて効力を発揮できるようなものは、まず作れなかったと言う。)

語源はカンタリス(cantharis ラテン語)から来ていると思われる。

カンタリスとは、ツチハンミョウ科のカンタリジン(cantharidin)という有機化合物を持つ甲虫を乾燥させた薬品。軟膏などとして使われたり、発毛剤、発泡剤にも用いられているよう。

が、非常に強い毒物であり、1.5グラム(ツチハンミョウ数匹分)で致死量となる。少量だと催淫の効果をもたらすとも言われている。

また、逆さにぶらさげて撲殺した豚の内臓に亜ヒ酸を加えて精製した、という説もある。

ドラマ「ボルジア家」のDVDでの解説では、アンドリュー・メハーグ博士が、ボルジア家の毒薬は三酸化ヒ素であると推測している。水に溶かしても透明で無味無臭、2、3グラム(スプーン1杯ほど)で致死量となり、身近な鉱物から精製できる白い粉である。

効果は摂取後30分から1時間で、嘔吐し血圧が下がり死に至るという。

こういう毒なら使われていても不思議じゃないかも。(ボルジア家に限らず)

カンタレラのような便利な毒薬の存在は伝説であっても、毒殺を一切やってないことにはならないと思うし…(実際チェーザレはドイツ人化学者ローレンツ・べハイムに、人体にさまざまに作用する薬物や、兵器として利用できるような毒物などを研究させていた。)

イタリア語の「cantare」(カンターレ)には「歌う」の他に「強請る」という意味があり、その語に由来するという説もある。

歴史家ブルクハルトは、

ジェーム王子、

ホアン・ボルジア(younger)(シレンツィオ)枢機卿、

ジョヴァンニ・バッティスタ・フェラーリ枢機卿、

ジョヴァンニ・バッティスタ(ジャンバッティスタ)・オルシーニ枢機卿、

ジョヴァンニ・ミキエル枢機卿、

など多くがこのカンタレラによって毒殺され、またアレクサンデル6世とチェーザレは1503年にこれを誤飲し病に伏した、としている。

教会の旗手(伊・Gonfaloniere della chiesa)

ゴンファロニエーレ・デッラ・キエーザ。

もともと旗手(ゴンファロニーレ)は、軍事遠征や公的儀式において、君主や共和国の主旗を掲げる任務を担っていた。(つまり旗持ち係のことだった。)

しかしその後、都市や国家の防衛のために選ばれた指揮官や将軍に与えられる称号になった。

教皇が俗人(聖職者でない者)に与える最高位で、王や君主名だたる武人に授与されていたが、ネポティズムによって教皇の親族にも多く与えられた。

教会を守り、その権利と自由を保護する義務があるとされる。しかし教皇庁軍総司令官とは異なり、形式的・儀礼的・象徴的な役割でしかなく、教皇の世俗的権威を表す儀礼職であった。

ローマ教会のこの2つの役職はしばしば混同され誤った認識で語られることがあるが、その主な理由は1人の人物が兼任することが多かったためだと思われる。(by Franco Saetti)

実際チェーザレも弟ホアンも兼任していた。

任命されると、教会の紋章(vexillum cum armis Ecclesiæ)と在位している教皇の紋章(cum armis suis)の2枚の旗を受け取る。そして自分の紋章にそれを加える権利を持つ。

チェーザレは1500年から1503年までこの位にあったので、彼の紋章にも加えられている。

1692年6月23日、インノケンティウス12世の教令でネポティズムが禁止され、教会の旗手の役職は教皇庁軍総司令官とともに廃止された。

チェーザレの時代前後の教会の旗手と教皇庁軍総司令官

| 教皇 | 教会の旗手 | 教皇庁軍総司令官 | 備考 |

| エウゲニウス4世 1431-1447 | ニッコロ・ フォルテブラッチョ 1431- | ラヌッチョ・ファルネーゼ | ラヌッチョはジュリア・ファルネーゼの祖父 |

| ジョヴァンニ・ マリア・ヴィテルスキ | |||

| フランチェスコ・ スフォルツァ | |||

| ニッコロ・ピッチニーノ | ニッコロ・ピッチニーノ | ||

| ルイ11世 | |||

| ニコラウス5世 1447-1455 | フランチェスコ・ スフォルツァ | ジャック・クール | |

| カリストゥス3世 1455-1458 | ペドロ・ルイス・ ボルジア | ルドヴィーコ ・スカランピ | |

| ペドロ・ルイス・ ボルジア | |||

| ピウス2世 1458-1464 | フェデリーコ・ モンテフェルトロ | アントーニオ・ ピッコローミニ | |

| ナポレオーネ・ オルシーニ | |||

| パウルス2世 1464-1471 | ー | ー | |

| シクストゥス4世 1471-1484 | フェデリーコ・ モンテフェルトロ | ジローラモ・ リアーリオ | |

| ナポレオーネ・ オルシーニ | |||

| インノケン ティウス8世 1484-1492 | フランチェスケット ・チーボ | ||

| ジョヴァンニ・ ローヴェレ | ロベルト・エウスタチオ | ||

| ニッコロ・オルシーニ 1489-1492 | |||

| アレクサンデル6世 1492-1503 | ホアン・ボルジア 1496-1497 1492-1497 | ||

| チェーザレ・ボルジア 旗)1500年3月29日-1503年8月18日 司)1497年6月14日-1503年11月1日 | |||

| ピウス3世 1503 | |||

| ユリウス2世 1503-1513 | グイドバルド・ モンテフェルトロ 1504–1508 | フランチェスコ・ マリア・ローヴェレ 1503–1514 | |

| フランチェスコ・ マリア・ローヴェレ 1508-1513 | |||

| アルフォンソ・デステ 1509-1510 | |||

| フランチェスコ・ゴンザーガ 1510- | |||

| レオ10世 1513-1521 | ジュリアーノ・メディチ | ||

| ロレンツォ・メディチ | |||

| ロレンツォ・メディチ | ベルナルド・ドヴィジ | ||

| フェデリーコ・ゴンザーガ | |||

| ハドリアヌス6世 1522-1523 | |||

| クレメンス7世 1523-1534 | フェデリーコ・ ゴンザーガ | フランチェスコ・ マリア・ローヴェレ 1523-1534 | |

教会大分裂

教皇(Papa)

ローマ教皇。

(法王、ローマ法王とも。まったく同じ意味だが、最近は「教皇」を正式とする動きが強い。)

地上における神の代理人として全教会、全信者を導く。カトリック教会における最高指導者。

イエス・キリストから使徒の頭に選ばれた、ペトロ(ピエトロ)の後継者、とされる。

教皇宮殿(Palazzi papali、Palazzi pontifici、Palazzo Apostolico)

教皇庁軍

教皇派(教皇党)(ゲルフ)(伊・Guelfi 英・Guelphs)

11世紀から、教皇と神聖ローマ帝国皇帝は、聖職者叙任権などをめぐり、権力争いを繰り返していた。

イタリアを教皇の権威の下におきたい教皇と、ローマ皇帝の名の下、支配したい皇帝。確執は、12〜13世紀にはイタリア諸都市を巻きこみ、都市は教皇派(ゲルフ)と皇帝派(ギベリン)に分かれ、衝突した。

教皇派は富裕商工業者が多く、皇帝派は貴族が多かった。

14〜15世紀(チェーザレの時代)になると、本来の教皇・皇帝間の対立を指して言うのではなく、抗争を繰り返す都市の、勢力と派閥の区分としての呼称となった。

(都市間の利害など、現実的な対立が、二派の区分となっていった。フィレンツェが教皇派なら、仲の悪いピサはじゃあ皇帝派、みたいな。)

シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」の設定(敵同士の二家に生まれた恋人同士の悲恋)は、教皇派と皇帝派に分かれて対立した二家がモデルだったらしい。

教皇派・・・ジェノヴァ、ボローニャ、ペルージャ、フィレンツェ、オルシーニ家

皇帝派・・・ミラノ、ナポリ、モデナ、ピサ、アレッツォ、シエナ、ウルビーノ、コロンナ家、メディチ家(ロレンツォ・イル・マニーフィコ)

教皇庁軍総司令官(伊・Capitano generale della Chiesa)

カピターノ・ジェネラーレ・デッラ・キエーザ。

教皇軍総司令官。惣領版では「教皇庁軍総司令長官」となっている。正式に訳すとそんななのかな?

ローマ教皇庁が抱える軍隊の総司令官。(教皇庁は専属の軍を持っていないので、雇用された兵士たちのトップとなる。)

軍を指揮監督し、教皇庁に属する領土の防衛と安全を確保し、教皇庁の利益を保護する。戦略・戦術を計画し、実際に部隊を動かす。

通常軍人として名高い貴族が任命された。が、ネポティズムによって教皇の親族にも多く与えられた。

多くの特権、権限を与えられており、すべての兵を統括する最高権力者で、総司令官の許可なく兵士を投獄することはできなかった。また、カステル・サンタンジェロの城代も兼務することが多かった。

教会の旗手が教皇の世俗的権力を象徴する儀礼職であったのに対し、教皇庁軍総司令官は実際的な軍事職であった。

この2つの教皇職はしばしば混同され誤った認識で語られることがあるが、その主な理由は1人の人物が兼任することが多かったためだと思われる。(by Franco Saetti)

実際チェーザレも弟ホアンも兼任していた。

教皇により、

軍の指揮杖と、

中央にキリストの磔刑十字架、両脇に聖ペトロとパウロの像とモットーIn hoc signo vinces(勝利の御印)が描かれた赤いダマスク地の大将軍旗

が手渡され、任命と宣誓の式が行われていた。

チェーザレは父アレクサンデル6世に任命され、1500年から1503年までこの位にあった。

1692年6月23日、インノケンティウス12世の教令でネポティズムは禁止され、教皇庁軍総司令官の役職は教会の旗手とともに廃止された。

教皇庁式部官(伊・maestro di cerimonie)

教皇庁の祭典・儀式および接待に当たる役職。儀典長。

アレクサンデル6世在位時には、ヨハン・ブルカルドがこの地位についていた。

教皇庁尚書院(Cancelleria Apostolica)

尚書とは公文書のこと、または文書を司る部署のこと。

教皇庁で勅書の作成、送付、保存を担当する部署だったが、実質的に教皇庁の管理、運営を司っていた。

起源は教会が自らの行政組織を持つようになった4世紀にさかのぼる。

インノケンティウス3世(在位 1198 - 1216)によって教皇庁尚書院(Cancelleria Apostolica)と命名され、ヨハネス22世(在位 1316 - 1334)によって組織化された。最高責任者は教皇。

チェーザレは1483年3月、8歳で尚書院のメンバー(教皇庁書記長)に、

ロドリーゴは1457年から教皇に選出される1492年まで、教皇庁尚書院副尚書(教皇に次ぐ、ナンバー2の地位。)を務めた。

1908年、ピウス10世の教皇庁改変によって組織は縮小され、1973年パウルス6世によって廃止された。同権限は国家事務局(Segreteria di Stato della Santa Sede)に移された。

教皇庁書記長(Protonotario apostolico)

1483年3月27日、チェーザレが8歳で与えられた役職。というか実質称号。

司教でない聖職者の最高位で、枢機卿への道とされた名誉ある役職。定員は7名。

もともとは「アクタ・マルティルム(Atti dei martiri)」(殉教者列伝)を編纂すること役割を担っていた。(だから書記)

現在は、教義・列聖・戴冠式・即位式・教皇崩御など重要な文書を作成し、枢機卿会議の議定書を作成したり、コンクラーヴェの開会と閉会を監督したりしている。

2001年5月13日にヴァティカン国務院によって公布された「教皇の名誉の授与に関する教令」で、教皇庁書記長は55歳以上で司祭歴20年以上の世俗聖職者に与えられる、と明記された。

教皇庁領(教皇領)(伊・Stato della Chiesa 英・Cherch State)

754年〜755年、フランク王国カロリング朝国王ピピンが、教皇ステファヌス3世の要請でランゴバルド(ロンバルドとも。6世紀イタリアに侵入したゲルマンの一部族。イタリア全土の征服を目指し、ローマ教皇を脅かしていた。ロンバルディアの地名はこの国に由来している。フェラーラのエステ家の祖先はランゴバルドの貴族だったらしい。)を討伐した。

ピピンは獲得したラヴェンナ(イタリア北方、フェラーラの近くの地)を教皇へと寄進。(ピピンの寄進 Pipino il Breve 伊 という。)これが教皇領の本格的なはじまりとなる。

土地を所有し、民衆を支配することになった教会は、これをきっかけに世俗化し、ひとつの国家のようになっていく。

一時教皇の権力は、神聖ローマ帝国皇帝のそれをもしのぐ勢いを見せるが、教皇のアヴィニョン捕囚(1309〜1377)、教会大分裂(1378〜1417)を経て、弱体化し、各地を支配する豪族が僭主(シニョーリア signoria 伊)として力を伸ばし、教皇代理(ヴィカーリオ Vicario 伊)の資格を得、都市国家を形成していくことになる。

チェーザレは、この分裂した教皇領の統一を、そしてイタリア全土の統一を目指した。

虚飾の焼却

1494年メディチ家がフィレンツェから追放されて後、共和制となったフィレンツェで実権を握ったドメニコ会修道士サヴォナローラが行った、ぜいたく品の焼却のこと。絵画や彫刻、工芸品、書物、チェス版、仮面、祝祭用の衣装、装身具などが広場に山と積まれ燃やされた。ボッティチェッリも自分の描いた官能的な絵画を投げこんだらしい。

金のバラ(rosa d'oro)

教皇から贈られる記念品のひとつ。バラの一枝をかたどった装飾品。

教会への貢献に対して褒賞として授与された。

起源は明らかになっておらず、シャルルマーニュ(742~814)の時代に遡るというものや、12世紀であるとするものもある。

1500年3月29日、チェーザレは父である教皇アレクサンデル6世により、イモラとフォルリの地を教会の支配の下へ回復したとして、この「金のバラ」を賜った。

アレクサンデル6世は他に、

1493年、カスティーリャ女王のイザベッラ、

1496年、スペイン人武将ゴンサロ・フェルナンデス・デ・コルドバ、

にもこれを下賜している。

グロテスク(仏・grotesque 伊・Grottesca)

元々は、

grotto(洞窟)+ esque(接尾辞)=グロッタのよう=洞窟に作られた装飾模様のこと。

ここで言う洞窟とは、ローマ皇帝ネロが建設した未完の宮殿群「ドムス・アウレア」の部屋と回廊のことで、15世紀に発見された。

ドムス・アウレアは、人体や動植物を複雑に組み合わせた装飾で彩られており、発見後模倣され流行した。ラファエッロがヴァティカンの装飾に取り入れてもいる。

右はジョヴァンニ・ダ・ウーディネによるビッビエーナ枢機卿の回廊の装飾。ヴァティカン美術館。

ジョヴァンニはラファエッロの助手でもあった。

今では、英語・フランス語だと「怪異な、奇妙な」といった意味に、日本語だと「気持ち悪い、不快な」といったニュアンスが強い意味になっている。

これは「人から植物、魚、動物へと連続して変化する奇妙な模様」の「奇妙な」という意味の部分だけがひとり歩きし、定着してしまったもの、とされる。

コアッツォーネ (Coazzone)

スペイン三つ編み、カタルーニャ三つ編みとも呼ばれる。15世紀後半にスペインとイタリア北部で流行った。

真ん中分けして後ろで1つに結んでリボンをグルグルと巻きつけ、後頭部に帽子のようなベールを着け、額には宝石を飾る。三つ編みと言ってるけど三つ編みにはしていない。

スペインのスタイルを、ルドヴィーコ・スフォルツァの妻ベアトリーチェ・デステがミラノで流行らせた。ベアトリーチェの母はナポリのスペイン系王家アラゴーナなので、そこから繋がっていると思われる。

ルクレツィアもアルフォンソ・デステとの結婚でフェラーラに行ってから、このスタイルにしていた時期があった。(コインに描かれた肖像が残っている。)

皇帝派(皇帝党)(ギベリン)(伊・ghibellini 英・Ghibellines)

11世紀から、教皇と神聖ローマ帝国皇帝は、聖職者叙任権などをめぐり、権力争いを繰り返していた。

イタリアを教皇の権威の下におきたい教皇と、ローマ皇帝の名の下、支配したい皇帝。確執は、12〜13世紀にはイタリア諸都市を巻きこみ、都市は教皇派(ゲルフ)と皇帝派(ギベリン)に分かれ、衝突した。

教皇派は富裕商工業者が多く、皇帝派は貴族が多かった。

14〜15世紀(チェーザレの時代)になると、本来の教皇・皇帝間の対立を指して言うのではなく、抗争を繰り返す都市の、勢力と派閥の区分としての呼称となった。

(都市間の利害など、現実的な対立が、二派の区分となっていった。フィレンツェが教皇派なら、仲の悪いピサはじゃあ皇帝派、みたいな。)

シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」の設定(敵同士の二家に生まれた恋人同士の悲恋)は、教皇派と皇帝派に分かれて対立した二家がモデルだったらしい。

教皇派・・・ジェノヴァ、ボローニャ、ペルージャ、フィレンツェ、オルシーニ家

皇帝派・・・モデナ、ピサ、アレッツォ、シエナ、ウルビーノ、コロンナ家

国土回復運動

コンクラーヴェ(conclave)

枢機卿の人々によって行われる、ローマ教皇を選ぶ選挙。(教皇は一度選出されると終身制であるが、後継者の指名はできない。)枢機卿の中から選ばれ、ヴァティカン、システィーナ礼拝堂で行われる。

無記名で投票。得票数3分の2以上で選出。自分への投票は不可。(チェーザレの時代の制度。それ以前、以降では多々の変更が見られる。)

コンクラーヴェの語源はラテン語で、「cum clavi = with key 鍵のかかった」という意味。選挙の間、機密を守り干渉を防ぐため、枢機卿団が缶詰にされていたことに由来している。

コンスタンティヌスの寄進状(ラ・Constitutum Constantini 伊・Donazione di Costantino)

4世紀、ローマ帝国皇帝コンスタンティヌスが、ローマ教皇シルウェステルに、権力のすべてをゆだねるということを記した文書。

「自分(コンスタンティヌス)はハンセン病を患っていたが、ローマ教皇シルウェステルによる洗礼を受けた後、治癒した。

その感謝の印として、教皇に自分と等しい権力を与え、全西方世界をゆだね、自分はコンスタンティノープルに隠遁する。」

と書かれている。

中世の叙任権闘争時、教会はこれを根拠として、皇帝に対する教皇の優位を主張した。

また、800年のフランク王国カール大帝への戴冠も、この文書を根拠として行われた。

が、15世紀、人文学者ロレンツォ・ヴァッラによって、ラテン語の用法の齟齬から、その正統性が疑われ、偽作であると判断された。

その後いく度もの論議を経て、18世紀に偽作であると断定されている。

8世紀のローマ教皇、ステファヌス2世の側近らによって作られたものとされる。

ローマ、クァットロ・コロナーティ教会には、コンスタンティヌス帝とシルウェステル教皇にまつわるフレスコ画が描かれている。

ゴンファロニエーレ・デッラ・キエーザ(Gonfaloniere della chiesa)

サ行

司教

司教区(都市を中心につくられた教会行政における管轄区)の統率者。その地の聖堂を中心に管理行政を行う。

重要な司教区の司教は、大司教となる。

司祭

神父ともいう。各教会でミサや説教を行う。

シニガリア事件

シニョーリア

謝肉祭(伊・carnevale)

自由学芸の七科 (自由七学科)

古代に起源をもつとされる教育の主要学科。学問の規範だった。

- 三学

- 文法

- 弁証法(論理学とほぼ同様のもの)

- 修辞学(弁論の術。いかに聴衆を説得できるかという演説の技術。)

- 四科

- 算術

- 幾何

- 音楽

- 天文学(占星術とほぼ同様のもの。ルネッサンス期に入っても、占星術は政治と密接な関わりを持っていた。)

15世紀ルネサンス時代に入るまで画家や彫刻家の地位が低かったのは、絵画や彫刻がこの主要学科に含まれなかったからだと言われる。絵画や彫刻は知的作業ではなく、一定の訓練を受ければ誰でもできるくらいの評価しかされていなかった。

修道院

修道士(女)

十字軍

十分の一税(伊・Decima 英・tithe)

収入の十分の一を、税として教会や国家や共同体に納めるというもの。チェーザレの時代では、まだ農作物で納められることが多かったよう。

3種類ある

- 教区民が、教区教会に納める税。(英・tithe)

- 都市が、国や共同体に納める税。(英・tenths)

- ローマ・カトリック教会の聖職者が、教皇に対して納める税。(英・tenths)

尚書院

贖宥状

庶子

正統な結婚以外の男女の結びつきから生れた子どものこと。つまり愛人とか妾とかの子どもであるということ。

当時のカトリックの社会では、庶子は市民の権利が希薄だったり、かなりの差別を受けていた。

なかでも、チェーザレの父ロドリーゴは聖職者であったため、結婚すること自体がありえないことであり、つまりはチェーザレの存在は「認められない子」であった。

そのためロドリーゴはチェーザレに形式上の父親(ドメニコ・ダリニャーノ)を与え、体裁を整えた。

しかし、庶子はそう珍しい存在ではなく、さまざまなハンデを持ちながらも家督を継いだりした者もけっこういる。

- 庶子であった人々

神権政治

神聖同盟

人文主義

中世の神中心・教会中心の考え方を脱し、古代ギリシャ・ローマの古典を学ぶことによって、人間中心の世界観を構築しようとした、知識人たちの動き。

ルネッサンス初期のイタリアで始まる。

神と教会中心の世界観からの脱却と言っても、キリスト教と対立するものではなかった。

有名どころは、

- ペトラルカ(人文主義者の父)

- ピウス2世

- マキァヴェッリ

- エラスムス

- トマス・モア

- モンテーニュ

・・・など多数。

英語ではヒューマニズム(humanism)と訳されるが、人道主義、博愛主義とはまったく別物。

枢機卿(ラ・Cardinalis 伊・Cardinale 英・Cardinal)

教皇の最高顧問。教皇を補佐して教皇庁の行政にたずさわる役職名。

教会法に則って正式に叙任された司祭の中から教皇によって任命される。教皇の代理人として様々な場所に派遣されたりもする(教皇特使)。

枢機卿会を構成し、教皇選挙(コンクラーヴェ)を行う。教皇は枢機卿の中から選ばれる。

緋色のガウンと帽子を着用する。各自の紋章には両脇にタッセルの付いた赤い帽子が付け加えられる。

上から、

司教枢機卿

司祭枢機卿

助祭枢機卿

とランクがある。

司祭枢機卿と助祭枢機卿は各々の名義教会に任命され、司教枢機卿はローマ近郊の七つの司教管区のひとつにこれも名義的に任命される。

チェーザレはサンタ・マリア・ヌォーヴァ教会(chiesa di Santa Maria Nuova)の司教枢機卿だった。

※現代の枢機卿とは異なる部分もあります。

ストラディオット(伊・ stradioto)

もともとは、東ローマ帝国で各地方を守備していた兵士のこと。

中世末期からルネサンスにかけてのストラディオットとは、イスラム勢力の軽装騎兵に対抗するために、彼らを参考に組織された軽装騎兵である。

ギリシャ人やアルバニア人など、イスラム勢力に比較的に近い位置に存在し、東ローマ帝国の旧領だったバルカン半島の傭兵から成る。ヴェネツィアが彼らをよく使っていた。

軽装騎兵を重視していたチェーザレの軍には、彼らの編隊が属していた。

聖年(ラ・Iobeleus 伊・Giubileo)

カトリック教会において、ローマに巡礼した者には特別な恩赦が与えられるとされる年。

1300年に教皇ボニファティウス8世が設定した。

100年の節目ごと設けるとされたが、1343年にクレメンス6世が50年ごとに変更、さらに1470年にパウルス2世が25年ごとにと変更した。以来その間隔が守られている。

サン・ピエトロ大聖堂の、通常は閉じられている「聖なる扉」が開かれ、巡礼者たちはここより入場する。

(この慣例を始めたのはアレクサンデル6世と言われる。)

サンタ・マリア・マッジョーレ教会、

サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ大聖堂、

サン・パウロ大聖堂、

(これら4つの教会が4大バジリカ)にある「聖なる扉」も同様のことが行われる。

ローマや教皇庁にとっては、多くの巡礼者たちがお金を落としていく、ありがたい機会でもある。

1500年の聖年時は教皇アレクサンデル6世が在位していた。この時寄進された多くの金品が、チェーザレの軍費にまわされたと言われる。

勢力均衡政策

タ行

中世

古代と近世の間にある時代区分。

ヨーロッパの中世は、4世紀末のゲルマン人の移動から15世紀末まで。(西ローマ帝国の滅亡(476年)から東ローマ帝国の滅亡(1453年)までとする考えも。)

ルネサンス以降、もしくは宗教改革以降から近代。これも、ルネサンスを中世に含めるかどうかは議論があるらしい。ややこしいぜ。

ドージェ

ドゥカート(伊・Ducato)

ドゥカーティ(Ducati)とも。これはDucatoの複数形。

1284年から500年間ヴェネツィアで使用された金貨。直径約2センチ、重さ約3.5グラム。純度99.7パーセントの純金。

14世紀半ばからヨーロッパ広域の機軸通貨として力をもつ。

ドゥカート金貨1枚で銀貨124枚分。

同価値の金貨はフィレンツェのフィオリーノ(Fiorino)(フローリン Florin 英語)。

しかしチェーザレの時代頃は、ドゥカートの価値はフィオリーノよりも約10パーセント高かったとも言われる。(by Paul STRATHERN)

惣領冬実「チェーザレ」4巻でチェーザレがアンジェロに渡しているのが、フィオリーノ金貨。

1ドゥカートが現在の日本円でいくらであるのか、は諸説あり、(というより、「当時の貨幣の価値と我々の時代のそれとの正確な関係を立証することは不可能 by 林要一」であるよう。 )

- マリーア・ベロンチは 1万5,000円 (「ルクレツィア・ボルジア」)

- 塩野七生は 6,000円 (「神の代理人」「ルネサンスの女たち「」)

- もしくは 10万円 (「海の都の物語」)

- 惣領冬実は 12万5,000円 (「惣領冬実@web」)

- 林要一は 6万円 (「ルネッサンス期イタリアの傭兵隊長」早大地中海文明研究会)

としている。

林要一の、1ドゥカート=6万円というのは、イタリアの土地価格を基礎に算出しており、日本とイタリアの土地相場の相違を考えると、これよりかなり高額となる可能性が高い、らしい。

まあ、大体10万円くらい、と考えると計算もしやすいし、いいんじゃないのか?ダメ?

ちなみに

- 年収1,000ドゥカーティ以上で上流階級。

- チェーザレがパンプローナ司教として受け取っていた収入が1万2,000ドゥカーティ。

- 枢機卿の平均年収が3万5,000ドゥカーティ。

- チェーザレがフランスに行ったときに持参してたのが20万ドゥカーティ。

- チェーザレが傭兵隊長としてフィレンツェと契約したのが年間3万6,000ドゥカーティ。

- ルクレツィアのフェラーラへの結婚持参金が10万ドゥカーティ。(金貨のみで。宝石や領地など、さまざまなものを総額すると30万ドゥカーティ。)(持参金として、この金額は破格。)

- イザベッラ・デステのマントヴァへの結婚持参金が2万6,000ドゥカーティ。(持参金として、この金額は妥当。)

- ホアンが死んだとき懐にあったのが30ドゥカーティ。

- 傭兵隊長フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロに支払われた1年間の契約金額(1467年、教皇、ミラノ公、ナポリ王、フィレンツェ共和国が共同で雇用)が、

平常時=3万6,000ドゥカーティ。

戦争時=6万ドゥカーティ。 - ミケランジェロに払われた、サン・ピエトロ大聖堂にあるピエタ像の制作費が450ドゥカーティ。

- 小麦約33キロが0.25ドゥカーティ。

ドメニコ会

ナ行

ネポティズモ(Nepotismo)

親族登用、縁故主義。

同族、同郷者、支持者を優遇して、高い地位につけること。

イタリア語のnepote(nipote)は「甥(姪)」または「孫」の意味で、ネポティズモとは「甥っ子主義」「姪っ子主義」といった表現。

カトリック教会で、実子を甥と偽り重用し後継者にすることが多く行われていたので、こう呼ばれるようになった。

11世紀には盛んに行われていて、チェーザレの時代にも続き16世紀頃にピークを迎える。

部外者は謀反を起こす恐れがあるので、自身の支持基盤強化を兼ねて甥や縁故者を取り立てることは当然のことでもあった。

17世紀以降、教会改革が進むにつれ時代の風潮に合わなくなり、インノケンティウス12世が廃止した。(教皇は身内に地位や領地を与えることを禁止し、聖職に就く者は1名のみとした。)

ハ行

バジリカ(伊・Basilica)

2つの意味をもつ。

- 建築様式のひとつ。

長方形の建物で、中央の広間、採光用の高窓(クリアストーリ)、列柱を持つ。

古代ローマ時代に裁判所や商業取引所として使われた建物の形式だった。

そこから派生して、同様の様式を持つキリスト教の教会堂をバジリカと呼ぶ。 - 一般の教会堂よりも上位にある教会堂。

ローマ教皇によって、一般の教会堂より上位にあることを認められた教会堂をバジリカ(伊・basiliche papali 、basiliche patriarcali)と言う。

バジリカは世界中に1500近く存在するが、中でもローマにある4つのバジリカを4大バジリカ、これに3つを加えて7大バジリカとする。

パッツィ家の陰謀

パリオ(伊・Palio)

パーリオとも。

もともと「優勝旗」を意味する言葉で、騾馬や他の動物、船などの競争のことである。

イタリア各地で行われているが、シエナのカンポ広場で年に2回、7月12日と8月16日に行われるものが世界的に有名。鞍や鐙を用いず手綱のみで騎乗し行われる競馬で、12世紀頃から始まり現在まで続いている。

シエナにある17の地区の対抗戦であるが、チェーザレの時代には各国から代表馬が集まる、重要な外交の場でもあった。

また当時はカンポ広場での開催ではなく、街道を走り大聖堂前にゴールする、というものであった。

1492年8月のパリオに、チェーザレは自分の馬を出場させている。

塩野七生「チェーザレ」において、その騎手はドン・ミケロットことミゲル・ダ・コレッラとなっている。

反宗教改革

宗教改革とそれに伴って勃興したプロテスタントに対抗し、カトリック教会の組織を建て直してプロテスタントの拡大を食い止めようとした運動。

しかし近年では、宗教改革以前の、カトリック教会改革をも指して言うよう。

対抗宗教改革。カトリック改革。

ピッティ家の陰謀

1466年、ピッティ家を中心とした反メディチ派が、ピエロ・デ・メディチ(イル・ゴットーゾ)を暗殺して、メディチの転覆を謀ろうとした事件。

反メディチ派はフェラーラ公ボルソ・デステを味方につけ、フィレンツェへ派兵させる。そして、別荘(カレッジ)で静養中のピエロを狙い、刺客を送る。

しかしピエロは、ボローニャのジョヴァンニ・ベンティヴォーリオから、いち早くこの情報をキャッチしていた。

彼は8月27日、暗殺を回避し、ミラノ公ガレアッツォ・マリア・スフォルツァへ軍の派遣を要請する。そして首謀者の一員ルカ・ピッティと講和交渉をはじめる。

早期発覚と迅速なピエロの対応によって、陰謀はすぐに終息する。

関係者は罰金刑や追放に処され、メディチのフィレンツェ支配は再強化されることになった。

副尚書(ふくしょうしょ)(伊・vice cancelliere)

教皇庁尚書院の最高責任者である教皇、に次ぐ地位。実際の業務を執り行う。

「副」の付かない「尚書」の位はない。これは、12世紀に尚書院のトップが権力を掌握しすぎたために廃止された。(1187年から1907年まで空位)

「副」をつけることによって、そんなには高位ではない体裁をとっている。実質的には当時と変わらない最高権力を持つ。

教皇の威光に配慮して、「副」と付けられているとも言われる。

1457年から教皇となる1492年まで、ロドリーゴ・ボルジアがその役を務めた。

長官代理と訳されていることも多いが、それはイタリア語「vice cancelliere」を英訳すると「vice chancellor」となり、それを日本語訳すると、「副長官、副首相」ということになるから、と思われる。

復活祭(伊・Pasqua 英・Easter)

キリストが死後3日目によみがえったことを記念する祝日。春分後の最初の満月の後の日曜日に祝われる。(毎年日づけが変わる移動祝日である。)だいたい3月22日から4月25日のいずれかの日曜日にあたるよう。

ブラッチォ(Braccio)

複数形はブラッチャ(Braccia)。長さを表す単位。1ブラッチャは約60センチ弱。

本来は「腕」の意味で、腕1本分の長さが元になっている。

フランス病

梅毒のこと。

性病のひとつで、陰部、口腔粘膜から感染。

感染後約3週間で発症。リンパ節が腫れ、赤い発疹が現れる。やがては 臓器に腫瘍が発生、脳、脊髄、神経を侵され、死亡する。

コロンブスのアメリカ到達、シャルル8世のナポリ侵攻で、世界に広がった、とされる。面白いことにフランスでは「ナポリ病」と呼ばれた。

チェーザレをはじめ、当時の多くの人々が患っていたよう。

意図的にマラリアに感染させて高熱を出させ、体内の梅毒トレポネーマを死滅させる、という荒療治が行われていたようなので、マラリアにかかった後のチェーザレは、治っていたかも?

フランチェスコ会

フロリン

ペスト

ペニテンツィエリ宮殿(Palazzo dei Penitenzieri)

チェーザレが一時住んでいたという宮殿。しかし建てたのはシクストゥス4世の甥で、ジュリアーノ・デッラ・ローヴェレの弟である、ドミニコ・デッラ・ローヴェレ枢機卿。(1480年〜1490年に建立。)

現在はホテルコロンブス(Hotel Columbus)という4つ星ホテルになっている。ヴァティカン、サン・ピエトロ大聖堂からまっすぐのびるConciliazioneコンツィリアツィオーネ通りにある。2階の一室に残っているフレスコ画は、アレクサンデル6世のお気に入りだったピントリッキオの作。

シャルル8世のナポリ侵攻時、ローマに立ち寄った彼は、ここに滞在している。(ヴァティカンよりも気に入ったらしい。)(サン・マルコ宮殿(現ヴェネツィア宮)に滞在とも言われているが、ホテルコロンブスHPには、そのように紹介されている。)

ベルヴェデーレ宮殿(Villa Belvedere)

法王

ローマ法王。(教皇、ローマ教皇とも。まったく同じ意味だが、最近は「教皇」を正式とする動きが強い。)カトリック教会における最高指導者。

イエス・キリストから使徒の頭に選ばれた、ペトロの後継者、とされる。

封建社会

封土

君主(王、皇帝、教皇など)が、家臣に与えた土地のこと。()

マ行

マジョーネの反乱

マラリア

紋章(伊・Stemma 英・Coat of arms)

ヤ行

傭兵(伊・Condottiero 英・Condottiere)

金銭などの報酬と引き換えに軍務につく兵。その中で中世末期〜16世紀半ばに活躍したイタリア人傭兵をコンドッティエーロという。(複数形はコンドッティエーリ)

封建制の解体とともに、主従関係が金銭化され、軍隊の傭兵化が進んだ。独立都市国家の乱立したイタリアでは、多くの傭兵が必要とされ(特にヴェネツィアやジェノヴァ、フィレンツェ、シエナなど。東方貿易により栄え都市として発展した分、守りを強化する必要があった。)、小領主たちは自らを傭兵隊長として売りこみ、傭兵契約を交わした。この契約をコンドッタといい、コンドッティエーロという語はここからきている。

傭兵隊長の中にはミラノ公となったフレンチェスコ・スフォルツァなど、名をあげ栄進する者も現れた。

彼らは、万能人であれというルネッサンス思想の影響下にあり、粗野粗暴であるよりも、洗練された知識人であることを尊び、フェデリーゴ・モンテフェルトロなど、文武両道に秀でた傭兵隊長も多かった。

ラ行

ラテン語数字

ラテン語数字の読み方。

Ⅰ=1

Ⅴ=5

Ⅹ=10

L=50

C=100

D=500

M=1,000

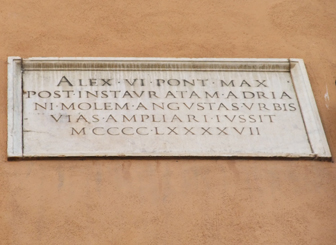

右のペッレグリーノ通りのパネルには、

「M C C C C L X X X X V I I」と書かれている。

つまり、

「1,000+100+100+100+100+50+10+10+10+10+5+1+1」

=1497年。

ランチェ・スペッツァーテ(lance spezzate)

直訳すると「折れた槍」。

個人で雇われた傭兵、または彼らを集めた部隊のこと。

普通傭兵は単独ではなく2〜6人のユニットで雇用されていたが、隊長が死亡してユニットが崩壊しバラバラになった兵士たちをまとめて入隊させ、lance spezzateと呼んだ。

従うべき傭兵隊長がいないので永久に雇用することができ、忠実な部隊となることができた。

ルネッサンス

中世のキリスト教中心、神中心の世界観を脱却し、古代ギリシャ・ローマを手本に、人間を中心とした新しい世界観を構築しようとした精神運動。

レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエッロ、など芸術面での分野を中心に多才で多彩な人物を多く輩出した。

レコンキスタ(西・Reconquista)

イベリア半島(スペイン、ポルトガルのあるところ)で718年から1492年の約800年間に渡って行われた、キリスト教国によるイスラム教国駆逐運動。

(イベリア半島は、711年のウマイヤ朝の侵入を皮きりに、続く後ウマイヤ朝、タイファ(群小王朝)によるイスラムの支配が続いていた。)

この過程でポルトガル王国(1139年)、スペイン王国(1479年)が成立する。

レコンキスタとは「Re Conquest」、「再征服」という意味。

ローマ劫略

ローマ教皇(13世紀末〜16世紀中盤)

ローマ7大聖堂(伊・Le sette Basilicae Maiores a Roma)

- サン・ピエトロ大聖堂(Basilica di San Pietro in Vaticano)

- サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ大聖堂(Basilica di San Giovanni in Laterano)

- サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂(Basilica di Santa Maria Maggiore)

- サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂(Basilica di San Paolo Fuori le Mura)

- サン・ロレンツォ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂(Chiesa di San Lorenzo Fuori le Mura)

- サン・セバスティアーノ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂(Chiesa di San Sebastiano Fuori le Mura)

- サンタ・クローチェ・イン・ジェルザレンメ聖堂(Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme)

ローマ4大聖堂(伊・Le quattro basiliche maggiori a Roma)

4大バジリカとも。

- サン・ピエトロ大聖堂(Basilica di San Pietro in Vaticano)

- サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ大聖堂(Basilica di San Giovanni in Laterano)

- サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂(Basilica di Santa Maria Maggiore)

- サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂(Basilica di San Paolo Fuori le Mura)

5大聖堂とする場合は、

- サン・ロレンツォ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂(Chiesa di San Lorenzo Fuori le Mura)

を加える。

ローマ7大聖堂は、上記5聖堂に加えて、

- サン・セバスティアーノ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂(Chiesa di San Sebastiano Fuori le Mura)

- サンタ・クローチェ・イン・ジェルザレンメ聖堂(Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme)

ワ行

16696 1 0